Incontestablement, j’ai souvent préféré la photographie en noir et blanc. Il est cependant de fabuleuses ivresses qu'avec sa cérébralité, malgré tout son pouvoir de suggestion et de rêve, le noir et blanc ne saurait nous offrir. On peut évidemment déplorer le manque de nuances et surtout de matière qu'offre la photographie en couleur si on la compare à la peinture. Ce peu de matière, elle le compense, d’abord, et parfois d'une manière bouleversante, par son lien privilégié au réel. Nous savons que, d'une certaine façon, cette magie a été, et nous demeurons fascinés par ces traces furtives du vécu. Mais surtout, qu'importe la pauvreté des détails, puisque tel n'est pas l'essentiel du propos. Parlant de son œuvre "La mise au tombeau du Christ" (1848), Delacroix déclarait : “Les détails sont, généralement parlant, médiocres et supportent difficilement une inspection minutieuse. Cependant, l'ensemble soulève une émotion telle que j'en demeure moi-même bouleversé.”

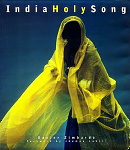

Pour moi, la plus émouvante image de toute l’Histoire de la photographie demeure sans doute celle que Nicéphore Niepce fit de sa fenêtre en 1826. Non seulement parce qu’elle est la première de cette Histoire, mais surtout parce que cette toute première œuvre est déjà un chef d’œuvre, par tout ce qui lui manque et qui la rend géniale, comme inspirée. Elle est imprécise, diffuse, et en même temps précise, et nette. Elle ne prétend pas nous donner un cours de philosophie, mais elle est en plein dans la vérité de l’art, qui est celle de la beauté. Elle joue avec la lumière et l’ombre, simplement, et les formes suggèrent sans jamais affirmer. En fait elle est parfaite en ses imperfections. Comme la plus belle des femmes, dont quelque chose dans la présence et l’apparence toujours nous échappera. Comme cette Femme en Jaune, vue et photographiée de ma fenêtre, toute petite sœur en couleur de la photo de Niepce, dont le visage a disparu derrière la scintillante clarté de son voile.

Car ce qui importe, en art, c'est bien ce surcroît d'indicible émotion qui jamais n'a fini d'étonner, parce que l’œuvre se présente comme un mystère insondable, au-delà des mots et de la pensée même. Parce que toute création digne de ce nom participe nécessairement de l'énigme tenace et inexprimable de la vie.

La couleur parle d'émotion pure et s'adresse directement aux artères, au sang. Elle gonfle le cœur, dresse le désir, écarlate le regard. Elle est spasme, éblouissement, sortilège. Le noir et blanc est à la poésie ce que la couleur est au chant. Il faut parfois que le diseur d'ombre et de lumière sache se taire pour laisser chanter les couleurs du monde.

L'Inde exerce sur le voyageur une fascination qui tient moins, je crois, au faste de ses palais, à son passé glorieux, à ses richissimes maharajas, qu'à l'intense poésie du sacré omniprésent, dont le charme troublant des femmes indiennes offre le plus étonnant visage. L'ardent éclat de leurs saris, la grâce extrême de leurs mouvements tout comme la dignité de leur maintien apportent une note rafraîchissante de séduction dans ce pays familier de la misère.

La lumière s'effondre drue et violente sur les terres arides du Marwar, aux portes du désert de Thar. Mais au matin, elle sait se faire caressante sur les silhouettes riantes des femmes qui passent, fragiles étincelles, poussières flamboyantes égayant les immenses étendues de sable à la recherche de l'eau. Elles sillonnent ces paysages nus, ces plaines désolées, avec l'allégresse de petits drapeaux un jour de fête. Sur les ghats, après la corvée du lavage, elles semblent parfois danser un mystérieux ballet, laissant voler derrière elles les longues pièces de tissu dont elles se drapent, l'étoffe encore humide, avec pour seule musique l'invisible souffle de ce vent brûlant qui dessèche le coton des voiles. Cyclopéennes, elles nous observent en secret, mais derrière le masque chatoyant qui nous les dérobe on devine le sourire courageux, candide, séduisant, qu'une Histoire douloureuse et brutale n'est pas parvenue à effacer. Femmes affolantes. Couleurs.

C'est dans une paisible bourgade, active et discrète, tout à fait inconnue des touristes, que sont teintes la plupart de ces éclatantes étoffes dont se vêtent les femmes, dont se coiffent guerriers, prêtres et paysans enturbannés. En débarquant ici, vous êtes vraiment, par chance, arrivé quelque part au centre du mystère, où naît une Inde intime et prodigue.

Des centaines de fabriques et d'ateliers où, tôt le matin, on ne découvre que d'immenses treillis de bambous décharnés, dressent vers le ciel leurs architectures squelettiques. Alors arrivent les ouvriers et les ouvrières, et l'usine commence à s'animer, à vivre. Ici, on lave et rince à grande eau les tissus encore blancs ; plus loin, dans la fumée âcre, on réveille l'antique chaudière à bois. La vapeur s'élève des cuves métalliques, vastes chaudrons du diable bouillonnant de macérations amarante, safranées, incarnates. Des travailleurs ruisselant de sueur actionnent fébrilement à la main d'infernales manivelles.

Enfants et femmes s'élancent à l'assaut des échelles, entraînant avec eux l'étoffe qui s'enroule et se déroule, qui grimpe et se déverse dans le vide tel un gigantesque serpent. Alors, le miracle s'accomplit. Les voiles immenses sont déployés en cascades sur les bambous noirs pour sécher multicolores dans le vent, sur des centaines de mètres d'étendue. On avance dans la lumière et la couleur qui se déploient, ondulent et se répandent en longs rubans vermeils, émeraude, dorés, sur fond d'azur éblouissant. On avance au milieu des cris et des rires de bienvenue, parmi ces voiles tourbillonnants, les écartant comme emporté, enveloppé, noyé par cette marée resplendissante qui monte et déferle à perte de vue. Joyeuse turbulence de la couleur en fête.

“ L’Inde aime au-delà de tout la profusion et l'outrance ”, m’a souvent répété mon ami l’écrivain Yves Véquaud en me citant William Blake : "Seule la voie de la démesure conduit au palais de la liberté". J'y voyage depuis quinze ans, mais elle ne cesse de me surprendre. La plus exubérante des fêtes indiennes s'appelle Holi, fête de l'Amour et du Printemps. Quelle folie et quel bonheur ce fut de vouloir photographier ces foules en extase, hurlant de rire, soufflant à tue-tête dans des clairons et des sifflets, courant déchaînées en tous sens, tapant à bras raccourcis sur des tambours, des bidons ou tout ce qui pouvait provoquer un peu plus de tumulte sauvage et de joie délirante !

Je me souviens de ma première tentative. Pour sûr, c’était magnifique à voir, ça dépassait tout ce qu’on peut imaginer. Mais faire des photos, pas question ! Non pas que les gens soient méchants ! Non non, seulement complètement absolument totalement dingues, dingues de chants, de danses, de couleurs, de vie, d’amour, de Dieu, de tout ce qui leur passait par la tête et sans doute aussi de bhang, ce céleste cocktail de sucre, d’épices, d’eau et de feuilles de cannabis qui autorise aux grandes personnes même les plus grosses bêtises. Alors ils visaient mon pantalon pour m’arroser l’arrière-train avec leurs pichkaris, sorte de pompes à vélos transformées en canons à eau aux teintes indélébiles. Ils me couvraient le visage de gerbes de poudres multicolores –le gulal -, m’aveuglaient, m’étouffaient. Et repartaient à l’assaut vers d’autres pauvres bougres. Car nul n’est épargné. C’est une bagarre générale, gigantesque, et en même temps une vaste rigolade. Sauf que moi, je n’étais pas armé de gulal sacré comme tout un chacun, j ‘avais simplement décidé de faire des photos dans cette turbulente foire d’empoigne …

Le premier jour, je pleurais de rage et de désespoir. Accablé par mon impuissance, épuisé, à bout de nerfs, je me suis assis au bord d’un étang, loin à l’écart des hordes de fous ; et en grignotant des biscuits trempés dans un verre de tchaï, cet inimitable thé indien gorgé de sucre et de lait, j’ai essayé de me calmer. Si l’Inde m’a jamais appris quelque chose, c’est bien la patience. Surtout, en Inde, lâcher prise, ne jamais s’énerver … Eux ils disent : “ No problem my friend ! ” Même au cœur des pires calamités, un vrai Indien s’en va répétant en souriant que vraiment, pas de quoi s’en faire, tout va bien. Ce “no problem ” qui m’agaçait tant au début, c’est plus qu’une formule : toute une philosophie. Une richesse intérieure sans limite, la partie immergée d’une sagesse insondable.

Les dieux ont été bons avec moi. L’idée m’est venue de me confectionner un large poncho en découpant une ouverture pour mon cou dans un grand drap de lit blanc. Enfin, blanc au début … Cela servait au moins à protéger les appareils des avalanches de poudres bariolées et présentait aussi l’avantage de sécher très vite au soleil sous les déluges d’eaux parfumées de fleurs, de santal ou de safran. En plus, j’ai eu l’air d’un fantôme, et commencé pour eux à faire un peu partie de la fête, au lieu d’être un intrus.

Car le but de cet extraordinaire festival religieux est de faire fondre les frontières entre les individus pour fusionner avec la divinité. On navigue à chaque coin de rue entre rêve et réalité. On voit passer des chiens rouges, des cochons bleus, votre vieux voisin halluciné est devenu rose de la tête aux pieds, il ne cesse de sourire, ébahi. Les cataractes de couleurs se mêlent et se confondent en tourbillons irisés de soleil, pour masquer tous les corps, les unir en une seule apparence identique et sombre. Et de ces ténèbres, en une sublime métamorphose, surgit la lumière de l’Unique. Il n’y a plus d’ego, plus d’hommes ni de femmes, plus de jeunes ni de vieillards, plus de riches ni de pauvres. L’âme individuelle rejoint l’âme universelle. Pour quelques instants magiques, chacun se retrouve en amour avec le Cosmos, et le Temps n’existe plus.

Je me souviens de mon premier voyage en Inde. J’avais, comme beaucoup de voyageurs, été tourmenté par l’ampleur de la misère. A Bénarès, étendu sur mon lit indien, dans ma modeste chambre à la lumière de chapelle, je ne pouvais trouver le sommeil. Je restais de longues heures à contempler le plafond, et ma pensée, dans la chaleur accablante, tournait comme le ventilateur au-dessus de mon corps nu. S’y bousculaient des images douloureuses, m’enveloppant sans que je puisse leur échapper.

Je revoyais ces gamins absolument démunis, frottant avec de vieux chiffons crasseux les capots des voitures stoppées au feu rouge, sans demander l’avis des chauffeurs, pour tenter de gagner la moitié d’une roupie. Et puis cette présence de la mort, tellement mêlée là-bas à la vie. Ces cadavres moches traînant sur les rives du Gange, petit garçon ou petite fille méconnaissable, aux moignons creusés, déchiquetés par les charognards, pourrissant, tandis qu’un gras corbeau, entre ce qui restait des cuisses, sautillait allègrement. Sur les brasiers de crémation du Manikarnika ghat, on ne brûle pas les enfants.

Torturé sur mon lit par ces images au point de ne pouvoir fermer les yeux, plus abasourdi encore qu’horrifié, j’avais envie de rentrer en France. Je me demandais en souriant amèrement si les raisons que j’invoquerais pour demander mon rapatriement seraient jugées légitimes. Mais avais-je bien envie de rentrer en France ? Ce que j’aurais par-dessus tout désiré, c’est un rapatriement vers l’enfance, l’innocence, l’insouciance, le jeu, loin du savoir de la mort.

Depuis ce temps, après tant de voyages là-bas, je ne suis pas devenu insensible. J’essaie de ne pas succomber au vertige de mes visions, et puis, comme tant d’autres, j’essaie de comprendre, et d’aider, et d’aimer. Ce que j’aime en Inde, c’est ce fabuleux sens de la débrouillardise, cette formidable capacité d’adaptation et d’acceptation qui permet d’être heureux dans la difficulté.

L’Inde m’a depuis montré tant de visages. M’a offert tant de surprises. J’y compte plus de frères et de sœurs et d’amis que nulle part ailleurs. Il suffit de poser le pied sur le sol de l’Inde et d’ouvrir son cœur pour que les cœurs s’ouvrent. “ Atiti deo bawa ” m’a-t-on dit dans le Mithila : “ Celui qui arrive à l’improviste est un Dieu ”. Oui, la mort est partout présente, et visible, mais justement parce que l’Inde est la Vie, toute la vie. Une vie qui déborde et vous nourrit, au plus profond, avec une générosité incomparable.

J'aime l'Inde parce que la poésie y est vivante et quotidienne. La foi profonde qui auréole le geste le plus simple confère à toute chose la dimension sublime d'un prodige. L’Occident a tué la religion, soit qu'on y ait vu avec raison quelque opium pour endormir les révoltes du peuple, soit qu'elle n'ait plus la moindre place dans un univers gouverné par l'efficacité, la rentabilité et les froids caprices de l'indice CAC 40. En exterminant la vaste tribu des dieux, nous avons cessé muré toute échappée vers un extravagant royaume riche de songes et de beauté, perdu le sens du mythe et le chemin de notre enfance.

En Inde, une flamme fragile peut devenir soleil, la courbe d'une étoile illumine un destin, un vol de papillons annonce la naissance de l'amour, et il paraît que nous aurions un troisième œil, pour regarder à l’intérieur ! J'y vis à la lisière du vécu et de l'improbable, du nécessaire et du bizarre : ici, on prête attention à des riens car ils peuvent vouloir tout dire. Certes, cette religion est souvent une prison, et justifie bien des servitudes. Mais elle est aussi souffle et respiration, brise légère pour l'imagination bridée, car elle ouvre une fenêtre sur l'inutile et le merveilleux. Vers l'essentiel.

En Inde, Dieu n'a pas oublié qu'Il est aussi femme, et avec nous Elle danse.

Xavier Zimbardo

@ Xavier Zimbardo et Jhumpa Lahiri